Crítica do espetáculo Cineastas, de Mariano Pensotti, por Pollyanna Diniz (Satisfeita, Yolanda?)

MITsp 2014

15 de março de 2014

A certa altura do espetáculo Cineastas, a declaração de um dos personagens saltou aos ouvidos: “o cinema é o ser humano fazendo o tempo parar”. Enquanto no cinema o instante se deixa capturar e reproduzir pelo aparato tecnológico, no teatro há mais coerência em dizer que ele é experimentado em conjunto. Por isso mesmo, a característica da efemeridade mostra-se, como sabemos, uma das mais intrínsecas à atividade teatral. Atores e espectadores estão em busca de uma vivência compartilhada, da fruição de pulsões e desejos, que não se dão numa via de mão única: acontecem tanto do palco para a plateia quanto vice-versa, mas significam efetivamente tempo, acontecimento e, geralmente, espaço divididos.

Em Cineastas, o dramaturgo e diretor argentino Mariano Pensotti traça paralelos e similitudes entre o teatro e o cinema e problematiza os limites entre realidade e ficção, só que utilizando, de fato, sempre a chave da ficção. A trama apresenta as vidas “reais” de quatro diretores de cinema e, concomitantemente, os filmes nos quais eles estão envolvidos. A dicotomia entre criação e realidade se estabelece a partir das representações dos filmes postos como obras de ficção quando, na realidade, tudo é simulacro do real.

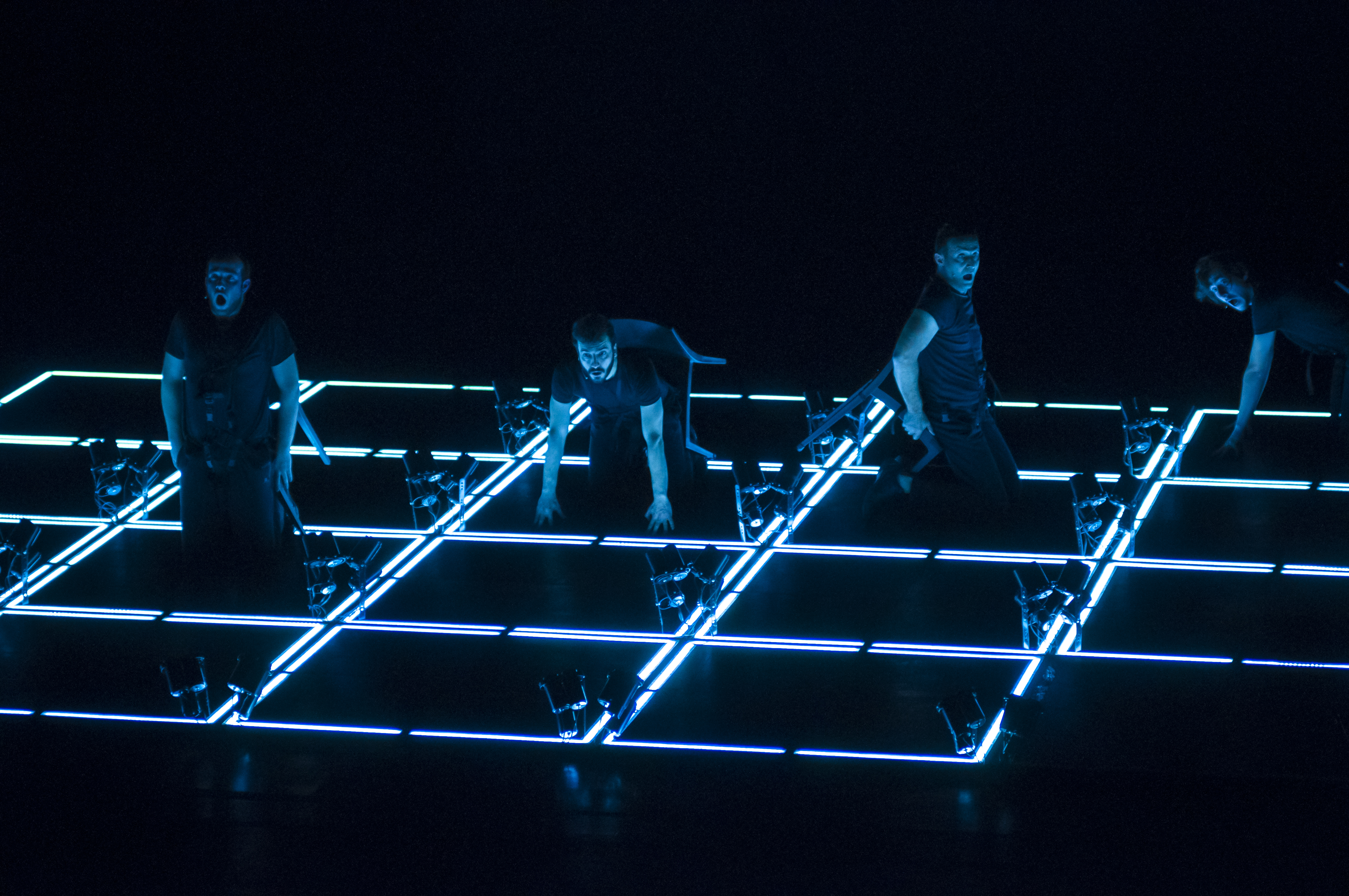

As histórias se desenrolam simultaneamente e com a agilidade da linguagem audiovisual. As ações são apresentadas em planos distintos. A cena, aliás, propõe o mesmo recorte imagético do cinema nos enquadramentos bem definidos. Tudo está restrito ao que cabe naquele retângulo e, com isso, a questão: quais são os recortes que fazemos da realidade priorizando este ou aquele viés?

Nas duas telas, as narrativas exibidas se influenciam e são postas em fricção o tempo inteiro – até que ponto “realidade” e ficção podem se misturar e relacionar? De que forma esses conceitos podem ser intercambiáveis? Um dos cineastas, por exemplo, decide mudar o roteiro do filme depois que descobre uma doença terminal. Outra é afetada porque está filmando um roteiro em que um desaparecido surge anos depois desestabilizando a família; e ela enxerga ali a própria história, já que o pai dela também sumiu.

A dramaturgia está apoiada ainda nas contradições desveladas no cotidiano, entre os papéis assumidos diariamente nas diferentes situações e o que realmente somos ou gostaríamos de ser. Um dos diretores trabalha no McDonald´s, mas se dedica a rodar um filme em que teoricamente destruiria a imagem da multinacional.

Cineastas solicita o tempo inteiro que o espectador esteja acompanhando as sequências e os cortes propostos pelo diretor, retomando a narrativa de onde ela foi interrompida, como as diversas tramas em que nós mesmos, plateia, estamos envolvidos. A história de Pensotti normalmente tem um narrador, onisciente, que assume a condução da trama quando dispõe do microfone, e aí nos revela o que se passa, mesmo que os outros dois atores, por exemplo, estejam conversando. Não interessa o que dizem; aquele narrador já é capaz de traduzir não só o que está acontecendo “de fato”, como de nos contar em tom confessional o que os personagens estão pensando, os dilemas enfrentados, como se sentem. Logo depois o diálogo entre os dois pode ser retomado e virar novamente o foco principal da cena.

As possibilidades de espelhamento e construção de interferências entre realidade e ficção representadas dentro da peça nos inquietam também acerca do quanto nos resignamos diante das condições dadas pela efetividade do cotidiano. E, ao mesmo tempo, nessa perspectiva, do quanto podemos ser afetados e influenciados pela arte e, especificamente, pela experiência partilhada do teatro. Como se, sendo ou não capazes de lidar com a realidade ou suas reconstruções do dia a dia, o teatro sempre fosse um refúgio possível.