Crítica do espetáculo umnenhumcemmil, com Cacá Carvalho, por Ivana Moura (Satisfeita, Yolanda?)

Cena Contemporânea 2014

28 de agosto de 2014

O monólogo umnenhumcemmil, com o ator Cacá Carvalho, é a terceira peça de uma trilogia que o artista desenvolve a partir da escritura de Luigi Pirandello. Os três espetáculos (O homem com a flor na boca, A poltrona escura e umnenhumcemmil) foram apresentados na 15ª edição do Cena contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília, e tem assinatura do diretor italiano Roberto Bacci. Um nenhum cem mil é o último romance de Pirandello e trata de assuntos caros e recorrentes na obra do escritor italiano, o “ser” e o “parecer”, a sobrevivência de identidades e no fundo o próprio teatro e seu leque de simulacros.

O romance Um, nenhum e cem mil, de 1926, é desconcertantemente atual nos questionamentos das identidades a partir do olhar do outro, que nessas épocas são cada vez mais manipuláveis. A encenação explora as sutilezas desses motes num monólogo de 80 minutos, verborrágico e cativante.

Um dos principais teóricos da modernidade líquida, o polonês Zygmunt Bauman atesta que a identidade é um “beco sem saída”. E defende que é um “conceito altamente contestado”. E que a palavra remete à batalha. Já o sociólogo francês Michel Maffesoli fala de sistemas de significação e representação cultural que são multiplicados.

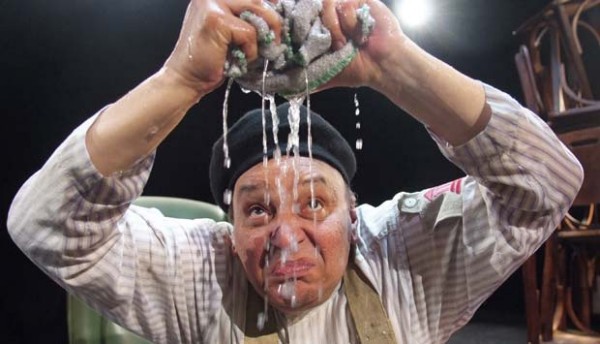

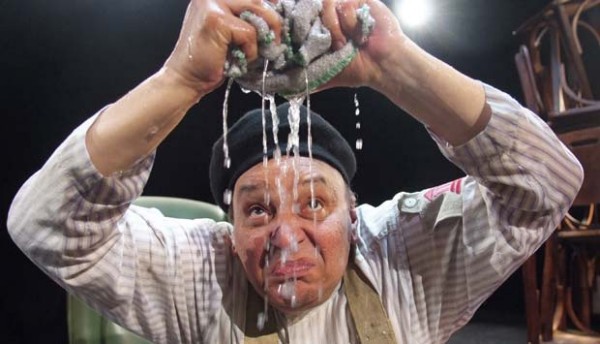

Para trabalhar esses pontos complexos, a montagem conta com um magnifico ator, com domínio de diferentes estéticas e formas cênicas plurais, por onde Cacá Carvalho desliza com sobriedade.

umnenhumcemmil é um drama existencial de Vitangelo Moscarda (o Genge), 28 anos, casado com Dida, sem filhos, dono de um banco e de Bibi, uma cadela. Ele mora na cidade de Richieri e tem dois amigos fieis, Quantorzo e Stefano Firbo, que cuidam de seus negócios. Uma figura ordinária, comum.

Um belo dia, um comentário da esposa sobre seu nariz, que se inclina para a direita, desencadeia uma crise sem precedente. Genge não é, nem para Dida, aquilo que imaginava ser. Isso provoca a investigação de outros defeitos físicos: descobre que tem sobrancelhas semelhantes a dois acentos circunflexos “^^”; que as orelhas são mal grudadas; que em uma das mãos o dedo mindinho exibe desproporcionalidade; além de outras pequenas “anormalidades”.

O protagonista conclui, então, que cada pessoa que o enxerga vê̂ um Moscarda diferente. E esse indivíduo não suporta o peso da opinião pública. Ele quer uma unidade, mas ao mesmo tempo não aguenta ser mais um.

O sujeito mergulha num abismo de reflexões. E diante da situação bizarra, abandona sua vida vulgar, funda um asilo, onde vai trabalhar. Se livra da identidade pública e abraça o anonimato.

As máscaras vão caindo. Com poucos recursos cenográficos de Marcio Medina (uma poltrona, algumas cadeiras, balde), o ator assume essa figura que limpa o chão, que treme em nervos expostos numa interpretação visceral de Cacá Carvalho. Ele constrói um personagem patético, ridículo, poético. Seus gestos e vozes se transformam em lâminas de corte para essas pulsações contemporâneas. Tão vibrantes em suas identidades descartadas. Metateatro erguido com competência diante dos olhos do público.

Ao convidar alguns espectadores a se sentarem no palco, acompanhando de perto a encenação, a montagem explora mais um link da superexposição da vida íntima. Uma pertinente metáfora. A luz de Fábio Retti e a música de Ares Tavolazzi compartilham desse processo.

A inteligência cênica da parceria entre ator e diretor joga no palco um intérprete de vários personagens, fragmentado em diversas vozes, multifacetado. Numa atuação luminosa de Cacá Carvalho.