Crítica a partir dos espetáculos vistos na MITsp 2016, por Luciana Romagnolli (Horizonte da Cena)

MITsp 2016

15 de abril de 2016

Momentos de crise, seja ética, política ou financeira, como o que vivenciamos agora podem colocar em movimento as placas tectônicas que estavam acomodadas e promover as mudanças necessárias. Ou, ao menos, dar a ver as falhas, as lacunas, tornar visível o que estava antes camuflado. Tornar dizível o não dito. Foi o caso da 3ª Mostra internacional de Teatro de São Paulo – MITsp, realizada de 3 a 13 de março de 2016, na capital paulista. Em ano de alta do câmbio e baixa nos patrocínios, a programação de espetáculos diminuiu numericamente, assim como as ações artísticas e reflexivas, inclusive as planejadas para debater questões relativas à condição do negro na sociedade. Contudo, a constrição propiciou terreno fecundo para que as discussões sobre discurso, perspectiva, representatividade, lugar de fala, colonialismo e racismo ganhassem força. É por esses caminhos que traço aqui um percurso pela mostra deste ano.

Olhando em retrospectiva, o espetáculo de abertura, “Cinderela”, do encenador francês Joël Pommerat (o mesmo autor de “Esta Criança”, montado pela Companhia Brasileira de Teatro), já chamava a atenção para as limitações do diálogo e as armadilhas do discurso. A fábula da garota maltratada pela madrasta que encontra redenção no amor do príncipe após conquistar a beleza com ajuda de uma fada madrinha é reconfigurada fora do modelo machista de representação da mulher. À madrasta é que cabem os sonhos românticos, como se Pommerat os situasse em uma geração anterior, legando à juventude de hoje uma visão crítica do modelo patriarcal. Cinderela já não precisa do casamento com o príncipe (andrógino) para ser feliz: o encontro dos dois serve como detonador de um processo de autoconhecimento que permitirá a ambos se desvencilharem das dores do passado.

Mais importante do que o baile é a construção da identidade a partir da elaboração dos traumas de infância – ainda que esses traumas comportem ilusões. A inabilidade para lidar com a morte da mãe gera nos dois jovens processos de culpabilização e autoengano. Quais histórias contamos a nós mesmos há tanto tempo que sobre elas se fundaram nossas próprias identidades? Quais mal-entendidos estão na base do modo como nos relacionamos com os outros? Esse lugar da narrativa na constituição de uma ideia linear de sujeito – a cola dos nossos fragmentos de vida – concede à fábula redesenhada por Pommerat uma atualidade inesperada. “Cinderela” aponta para a surdez metafórica que rege a comunicação humana, materializada na performance de um bailarino que estiliza movimentos à semelhança da linguagem de sinais, em intervalos entre as cenas do conto de fadas subvertido.

Há uma espetacularidade onírica e macabra no cenário (uma casa de vidro onde as pombas se chocam contra as paredes invisíveis e morrem) contrastante com a fragilidade das figuras humanas. Na conversa com espectadores realizada pelo eixo reflexivo da MITsp, Pommerat disse buscar uma simplicidade nas atuações porque “adoraria que o espectador visse mais pessoas do que personagens nesses trabalhos”. As pessoas e suas formas de diálogo, ou de desentendimento: eis o centro das inquietações dos dois espetáculos que apresentou.

Em “Ça ira”, o potencial de desentendimento da comunicação adquire contornos mais políticos e sintonizados às disputas sociais e econômicas em ebulição no país. Pommerat recria as tensões precedentes à Revolução Francesa, contrastando as perspectivas dos três agrupamentos sociais em que a França se dividia: a nobreza, o clero e o povo, que finalmente se organizava para reivindicar voz e direitos. Em certo aspecto, “Ça ira” lembra “Villa“, do chileno Guillermo Calderón, na medida em que recusa a espetacularidade para concentrar a atenção nos discursos que põem em embate posicionamentos sobre um aspecto da histórica cujas implicações ainda se fazem sentir hoje.

O debate entre as três esferas sociais, e o debate dentro de cada uma dessas esferas, ocupa todo o espaço do teatro. A posição do espectador como observador, embora não desfeita, é abalada. Figurantes falantes de francês espalham-se entre os espectadores e vibram com os discursos, aplaudem, vaiam, pedem a palavra, fazendo circular pela plateia a energia de uma tribuna e, em consequência, transformam os espectadores em figurantes também da encenação. Somos colocados na posição de integrantes da mesma tribuna, porém como aqueles que em situações de crise social se mantêm protegidos no silêncio, acovardados ou à espera da melhor oportunidade de agir.

O mais impressionante em “Ça ira” é que, mesmo se um espectador se identificar a priori com um dos grupos – digamos, com o povo –, é exposto às instabilidades dos seus discursos, suas incoerências e rachaduras, de modo a ser instado a criticar também os modos de expressão, os argumentos e as estratégias da posição na qual se encontra ideologicamente. Pommerat, por mais que em última instância isso seja impossível, aproxima-se do ideal de um encenador-onisciente, evita tomar partido. Assim, permite que as motivações de cada perspectiva sejam expressas, e expostas as incompatibilidades vigentes. Faz do entrecruzamento de pontos de vista um espetáculo realmente polifônico primando pela autonomia discursiva dos vários sujeitos sociais representados.

Daí a complexidade que “Ça ira” assume, dando a ver algo mais do que discussões tais como as correntes na disputa de classes da realidade lá fora: a dinâmica dos discursos, a pragmática (campo de investigação da prática da utilização da linguagem, no ato da enunciação), quem tem voz, como se legitimam as vozes, o que enfraquece uma fala, as armadilhas do poder e das emoções. A contraposição de posicionamentos propiciada pelo jogo cênico resulta não em um relativismo inócuo pelo qual oprimidos e opressores se igualariam – nunca se igualam: eis a falsa simetria. O que essa cena enfrenta é a recusa à simplificação.

Quando se fala, então, em complexidade, é no sentido a ela atribuído por Edgar Morin em sua defesa do pensamento complexo. Para o autor francês, o pensamento simples é aquele que tenta se apropriar da realidade de modo simplificador e, para tanto, restringe-se a uma parte, um segmento do todo, operando por disjunção e redução: “um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes”[1]. O pensamento complexo, ao contrário, aprofunda as questões e, principalmente, as interliga. Assim, consegue se aproximar da realidade, mesmo que sem ambição de completude, pois os fenômenos reais não são simples, mas sim compostos por emaranhados de informações. Daí a importância da articulação, de colocar as coisas em relação, tal como o faz Pommerat.

Apesar de envolvido pelos figurantes e, portanto, dentro da tribuna e atravessado por impulsos e tensões, o espectador também assiste a esse embate de fora. Diante dele, o que se encena é, sobretudo, como os discursos discursam. Um exercício de distanciamento especialmente significativo no atual momento político brasileiro, mas que transpõe o aqui e agora e interessa para pensar toda a articulação de grupos conflituosos em sociedade. Com “Cinderela”, forma um duo de trabalhos muito distintos, mas ambos iluminam os desafios da comunicação humana como zona de negociações entre sujeitos.

Ser sujeito, contudo, depende do acesso à voz. Os revolucionários franceses vindos das camadas populares o sabiam e batalharam por esse direito. Antes de analisar como esse aspecto encontrou outras repercussões na MITsp, porém, cabem algumas observações sobre o espetáculo “(A)polônia”, do diretor polonês Krzysztof Warlikowski, que faz um movimento análogo ao de Pommerat de revisitação de um dos episódios determinantes do passado do seu país (com conseqüências mundiais) para colocar em choque questões éticas e políticas contemporâneas.

As soluções dramatúrgica e cênica, nos dois casos, são absolutamente distintas, embora ambos absorvam o espectador em experiências prolongadas de quatro horas de duração. Warlikowski molda uma dramaturgia repleta de arestas desencontradas, composta de partes estranhas entre si. Trechos de tragédias gregas, como o sacrifício de Ifigênia, e outros de obras contemporâneas, como a controversa analogia entre o abate de gado e o Holocausto feita em “A Vida dos Animais”, do sul-africano J. M. Coetzee, sucedem cenas mais imagéticas deslocadas do centro do palco e intervenções de uma banda ao vivo. Um tipo de encenação-monstro diante da qual se sente a impossibilidade de síntese.

É difícil (e as diferenças culturais não devem ser ignoradas aqui, nem as limitações da atenção durante a rotina extenuante de um festival) cumprir um percurso de recepção através do espetáculo sem a sensação forte de perda das múltiplas camadas do jogo de sentidos. No entanto, sempre há fios a puxar, mesmo que não desvelem todo novelo. Neste caso, chama a atenção outra vez a pluralidade de perspectivas acerca das relações entre sacrifício, justiça, bem comum e instinto de sobrevivência. A estrutura multifocal, nisto semelhante a “Ça Ira”, coloca em questão vítimas e carrascos em situações-limite, como o Holocausto (ou o genocídio indígena, a escravidão de africanos, as ditaduras na América-Latina etc.), investigando no âmbito do indivíduo como a tomada de decisão ética entre a autopreservação e o justo impacta o indivíduo e aqueles ao seu redor. No sistema jurídico, há o direito de não se produzir provas contra si. Há também a distância entre a Justiça e o justo.

O que se problematiza, então, são as escolhas éticas. Numa situação em que as vidas de milhares estão ameaçadas, quem haveria de salvá-las em troca da própria morte? Ou da morte de uma pessoa amada? E quem trairia a todos para salvar a própria pele? Quem se sacrificaria para salvar um filho? Ou não cederia a própria vida, mesmo na velhice, para poupá-lo? Ou ainda, quem se sacrificaria para salvar um desconhecido? E como ficariam aqueles que dependem de você diante desse altruísmo? Em outras palavras: onde está a fronteira entre altruísmo e egoísmo? Em última instância, quais os limites éticos quando a própria vida, ou a própria morte, é objeto de negociação?

Tais questões, resultantes das contraposições entre os fragmentos de histórias apresentados, acenam para uma discussão não esgotada e ainda urgente sobre colaboracionismo, necessária para que se compreenda como essas situações se perpetuam além das simplificações maniqueístas. Mais do que condenar os grandes “monstros”, como Hitler, general Costa e Silva ou algum político que, no momento, lidere e personalize uma ofensiva violenta contra a democracia, interessa investigar como tais figuras se sustentam no poder, qual a rede de colaboracionismo que as suporta, como cada um de nós compactua, quais as nossas tímidas monstruosidades – a corrupção e a tirania não brotam no alto escalão, têm raízes mais comezinhas. Com isso, outra vez não se pretende o relativismo, mas situar o conflito ético no concreto e ao alcance das nossas ações, onde não é possível terceirizá-lo, e sem reducionismos ilusórios.

Interditos, inter-ditos

Até aqui, tratamos de visões e experiências europeias de mundo, tão formadoras das nossas próprias visões num planeta onde até os mapas são desenhados a partir do “velho continente”, o Grande Colonizador. Eis outra questão que explodiu durante os dez dias da MITsp, e o momento em que ficou mais evidente foi diante da artista e teórica portuguesa Grada Kilomba, que vive na Alemanha, onde é curadora no teatro Maxim Gorki (casa do espetáculo “The So-Called Outside Means Nothing to Me”, visto no FITBH 2014). Ela apresentou a palestra-performance “Descolonizando o Conhecimento” (leia o texto) a convite dos curadores Leda Martins (UFMG), José Fernando Azevedo (Teatro de Narradores) e Eugênio Lima (Núcleo Bartolomeu de Depoimentos) dentro da programação do ciclo internacional de debates Discursos sobre o Não Dito, dedicado à visibilidade da condição do negro.

É até difícil expressar a potência do acontecimento proporcionado pela artista usando recursos tão simples, centrados na fala empática, ponto de convergência de tensões sociais complexas. É o tipo de trabalho capaz de deflagrar insights em quem já vem se permitindo transformar pela quebra de paradigmas promovida por vozes negras e feministas que têm conquistado escuta num contexto de reconfiguração das formas de comunicação social pelas novas mídias. Uma batalha árdua contra as estruturas de silenciamento.

Escuta, aqui, é palavra-chave. Num sentido mais estrito do que audição: é a capacidade efetiva de prestar atenção e compreender o que é dito. Retomo a afirmação de que ser sujeito depende do acesso à voz – ou seja, de ser ouvido. É sobre isso que Grada fala, com igual doçura e contundência, e nos faz escutar. É uma mulher negra falando – e essas marcações de gênero e raça são cruciais numa sociedade em que historicamente homens brancos ocuparam as posições de poder e de saber, perpetuando uma confusão entre as noções de universal e dominante. “Descolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de conhecimento e de poder. Então, se minhas palavras parecem preocupadas demais em narrar posições e subjetividade como parte do discurso, vale a pena relembrar que a teoria não é universal nem neutra, mas sempre localizada em algum lugar e sempre escrita por alguém, e que este alguém tem uma história”, diz a performer, defendendo o seu próprio lugar de produção de conhecimento, e também o de seus pares.

O que salta dessa posição é a compreensão de que as bases da desigualdade estão no sistema de valoração/legitimação que constitui nossa cultura, erigido por uma perspectiva específica, mas dominante – e, por isso, tomada como universal, forçando uma imensa parcela da humanidade a ser identificada como o “outro” de um suposto “centro” não natural. Descolonizar, então, significa des-naturalizar aquilo que foi introjetado e já não é percebido como estranho, é desconstruir essas estruturas. O território dessa disputa são as imagens e as palavras, são as formas que o pensamento assume para expressão no campo coletivo da construção social.

Nesse sentido, um dos pontos nevrálgicos de desconstrução são os pares de oposição que sustentam nosso sistema de valores. “Quando eles falam, é científico; quando nós falamos, não é científico. Quando eles falam, é universal; quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo; quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutro; quando nós falamos, é pessoal. Quando eles falam, é racional; quando nós falamos, é emocional. Quando eles falam, é imparcial; quando nós falamos, é parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões”, compara Grada. Essa valoração determina o que é considerado conhecimento ou não, quem tem direito à fala ou não, quais os discursos ditos e quais os interditos.

A efetividade do gesto de Grada está não somente no conteúdo semântico do seu discurso, mas também na forma. Desde o início, a conceituação de uma palestra-performance abala a dicotomia entre arte e teoria (análoga ao modo como a performance aproxima arte e vida). Grada reconecta o pessoal ao coletivo e – se a razão é atribuída ao masculino e ao branco; e a irracionalidade passional, ao negro e à mulher –, adota um tom ao mesmo tempo objetivo e afetivo, como quem reconcilia paixão e razão.

O princípio da não exclusão não seria justamente esse? Conceber o mundo não em termos de “ou”, conjunção polarizadora e excludente, mas em termos de “e” (que o Houaiss o define como uma conjunção que “une vocábulos ou orações de mesmo valor sintático”), enfrentando a complexidade do convívio das diferenças e contradições.

Descolonizar, descentrar

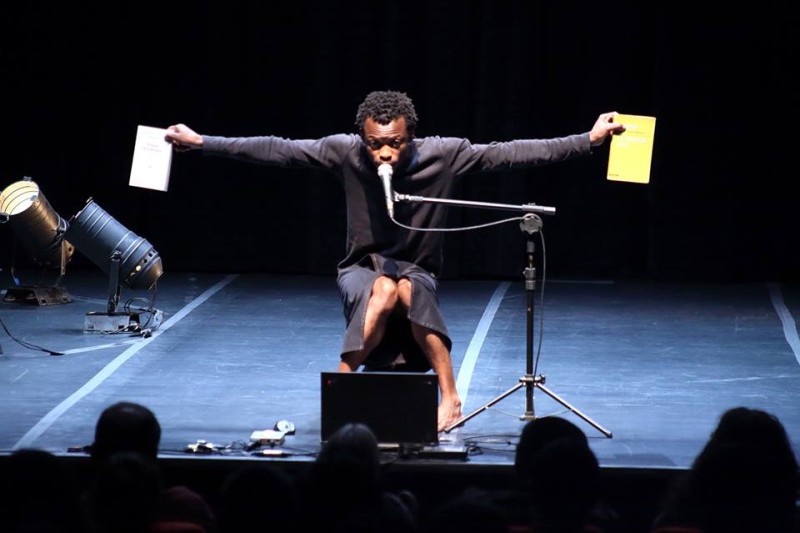

Semelhante impulso de descolonização esteve presente em diferentes gradações nos trabalhos do dançarino congolês Faustin Linyekula (“A Carga”), do músico sul-africano Neo Muyanga (“Revolting Music”) e do grupo paulista Teatro de Narradores (“Cidade Vodu”).

Linyekula faz do próprio corpo a encruzilhada cultural onde se atravessam a experiência congolesa e a europeia, a dança tradicional de seu povoado de origem e a contemporânea, como pares opostos irredutíveis, inconciliáveis talvez, mas uma contradição com a qual é necessário viver. O dançarino nasceu no Congo, estudou no Quênia e na França, e já mostrou seu trabalho pela Europa e pela América do Norte. Há dez anos, optou por fundar os Studios Kobako em Kisangani, no interior da República Democrática do Congo, onde um de seus projetos para o futuro próximo é construir uma estação de tratamento de água que seja também um centro criativo para crianças praticarem atividades artísticas. Sem abrir mão das turnês mundiais ou de criar coreografias em outros países (é o Artista do Ano em Lisboa, neste 2016), sua escolha foi por descentrar: fortalecer a periferia – seja o Congo em relação à Europa ou Kisangani em relação a Kinshasa (capital congolesa).

Assim como Grada Kilomba, ele dispensa a espetacularidade grandiosa. Concentra a obra artística no próprio corpo, em um encontro com a plateia no qual se privilegia a escuta. Narrar e dançar: duas formas de expressão complementares com as quais impregna os espectadores. Quando fala, em tom coloquial, compartilhando memórias da infância e a experiência frustrada de voltar a um povoado em busca da dança que ouvia quando criança sem poder dançar, e hoje já não é praticada, Linyekula cria uma ponte para que o espectador se aproxime daquele universo empaticamente e faça o exercício racional e afetivo de considerar o outro e repensar a si a partir desse deslocamento.

Quando dança, com movimentos que buscam aquela dança perdida da infância congolesa num corpo marcado pela aprendizagem da dança contemporânea europeia, transmite saberes outros, mais arredios à tradução em palavras, outros modos de afetação, sinestésicos, sensoriais, energéticos e imagéticos. A imagem de um corpo colonizado, detentor de uma origem e uma tradição, perpassado por outra cultura que também o constitui, num embate físico e estético com o que seria a sua própria identidade: já não há como voltar ao que se era antes da colonização, o que foi expropriado está perdido, a colonização também nos constituiu, somos fruto dela, não há essencialidade, não há ação no passado, o que nos move é a re-elaboração de tudo que nos atravessa. É como Linyekula disse em uma entrevista ao jornal português “O Público”: “Ainda hoje nos vemos através dos olhos europeus”. A arte dele e de Grada Kilomba investiga modos de “olharmos para nós com a nossa perspectiva”.

A descolonização também foi a centelha que acendeu a discussão no Dia Crítico – Jornada sobre a crítica teatral em plataformas digitais no Brasil e no mundo, realizado pelo site de crítica teatral Agora, um projeto mantido pelo Goethe Institut, sob a orientação do crítico alemão Jürgen Berger, com planos de expansão por toda América Latina. Destaco dois pontos do debate, levantados pela plateia após o alemão apresentar em sua fala um conjunto de regras estreitas sobre o fazer crítico: 1) a indagação feita pela crítica Daniele Avila Small (Questão de Crítica) sobre como evitar que o projeto assuma um caráter imperialista e colonizador, e 2) a afirmação do crítico Patrick Pessoa (Questão de Crítica e Agora) de que os critérios de qualidade não são universais. Jürgen respondeu com uma negativa à possibilidade de ser colonizador e com a incompreensão da segunda questão: “Não entendo o que você quer dizer com ‘os critérios de qualidade não são universais’”, disse. Para aquele que goza da posição de centro, as questões periféricas nem são questões. Era sobre isso que Grada Kilomba falava: só “tem” voz quem é ouvido. Na segunda parte da jornada, quando coletivos críticos brasileiros[2] subiram ao palco para discutir e o crítico estrangeiro ocupou seu lugar na plateia, não havia tradução do português para o alemão.

A falta de tradução, em outro contexto, foi um complicador para a experiência de “Revolting Music – Inventário das Canções de Protesto que Libertaram a África do Sul” transpor a barreira idiomática e cultural e realizar a potencialidade crítica dos hinos da luta armada contra o apartheid na África do Sul entoados por Neo Muyanga. Sem o conhecimento prévio daquele repertório, a memória dos acontecimentos ou a vivência da situação aludida pelo artista, nem uma mediação que permitisse a escuta da esfera discursiva das canções e a transmissão daquele saber, os propósitos do trabalho ficaram nublados, de árduo acesso. Restou a fruição pelas vias sensoriais da experiência propriamente musical.

Outra experiência fragilizada por questões de escuta e tradução foi a de Cidade Vodu, espetáculo dirigido por José Fernando Azevedo com o grupo Teatro de Narradores e imigrantes haitianos. Cito-o por ser um projeto gestado como crítica à colonização e ao racismo, dando voz a homens e mulheres haitianos que representam a si mesmos. Contudo, não posso aprofundar a análise porque os problemas técnicos ocorridos na estreia e nos dias subsequentes foram obstáculos para a apreensão de uma dramaturgia que parecia potente no deslocamento do olhar para a perspectiva do explorado, colonizado, escravizado.

Em tempo

O mesmo José Fernando Azevedo, na mesa de abertura dos Discursos sobre o Não Dito, diante de muito menos público do que o merecido, disse uma das frases mais lúcidas desta MITsp: que a questão do negro não pode estar à margem ou em guetos, por ser “estrutural e estruturante da vida e da sociabilidade brasileira”. É simples e terrível: o sistema de exclusão – por cor, por gênero, por classe social – está na base de toda nossa organização social. Ignorar isso é consentir e perpetuá-lo.

É curioso notar, contudo, como essas relações de poder não saltam aos olhos diante do dispositivo armado pelo coletivo suíço-alemão Rimini Protokoll em “100% São Paulo”. No espetáculo criado com cem habitantes da capital paulista, eleitos segundo as estatísticas do último censo demográfico, a “representatividade” é ambiguamente endossada e questionada na execução do projeto, já realizado em dezenas de outros países (há “100% Berlim”, “100% Tóquio”, “100% Austrália” etc.). Pela maneira com o jogo cênico é conduzido, reproduz o senso comum. Cada cidadão atuante responde (com uma placa ou movendo-se no palco) a uma série de perguntas que vão de questões ideológicas e políticas a banalidades. Tudo num ritmo acelerado de programa de calouros. A crítica Beth Néspoli analisa mais detidamente essa construção cênica; aqui, cabe apenas observar como um dispositivo que coloca em cena representantes das mais diversas camadas da população logra não dar voz a nenhuma.

Enquanto ainda se calavam os aplausos a “100% São Paulo”, o mesmo Theatro Municipal foi consentidamente invadido pela performance poético-política “Em Legítima Defesa”. Uma ação do artista Eugênio Lima com os atores que fariam “Exhibit B” (controverso espetáculo-instalação dirigido pelo sul-africano Brett Bailey, previsto para esta edição da MITsp mas cancelado por falta de recursos financeiros). A performance foi realizada após algumas apresentações da MITsp, como parte integrante da programação da mostra – e uma maneira de nela abrigar o dissenso. Vestidos de preto, dezenas de atrizes e atores negros entraram pela plateia e ocuparam os corredores do teatro, sustentando uma atitude combativa e olhares incisivos ante o público, enquanto repetiam um refrão dos Racionais MC (“A cada quatro pessoas mortas pela polícia no Brasil, três são negras”) e davam voz às suas próprias narrativas. Indescritível o alto contraste com o que havia sido encenado antes no palco do teatro. A representatividade agora ganhava peso e sentido: os performers contaram quantos negros havia na plateia; em 1.739 poltronas, mal chegavam a 15.

[1] MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 15.

[2] Inclusive a DocumentaCena – Plataforma de Crítica, formada por este Horizonte da Cena, pela Questão de Crítica, o Satisfeita, Yolanda? e o Teatrojornal.