Crítica do espetáculo Ça ira, por Daniele Avila Small (Questão de Crítica/ DocumentaCena)

MIT 2016

Não foi uma experiência simples assistir à peça Ça ira, de Joël Pommerat no dia 4 de março de 2016, enquanto o Brasil passa por um processo acachapante de produção e manipulação de discursos com vistas à condução da opinião pública a um retrocesso de dimensões trágicas. Não foi uma experiência simples ouvir as declarações dos representantes do clero, tendo em mente os discursos da bancada evangélica, conhecendo o vínculo da igreja católica com a ditadura militar que um segmento da imprensa (!) quer restituir. Não foi uma experiência simples ouvir os representantes da nobreza, tendo em vista que o núcleo duro das polaridades políticas do Brasil atual se resume ao ódio que a classe média e que a classe alta têm da pobreza. Os nervos políticos do Brasil estão expostos. Por um lado, podemos comemorar a atualidade de Ça ira e a relevância de assistirmos a essa peça nesta semana sensível. Por outro, é triste dar-se conta (embora já saibamos) que o nível da discussão política que vemos na TV é pré-Revolução Francesa.

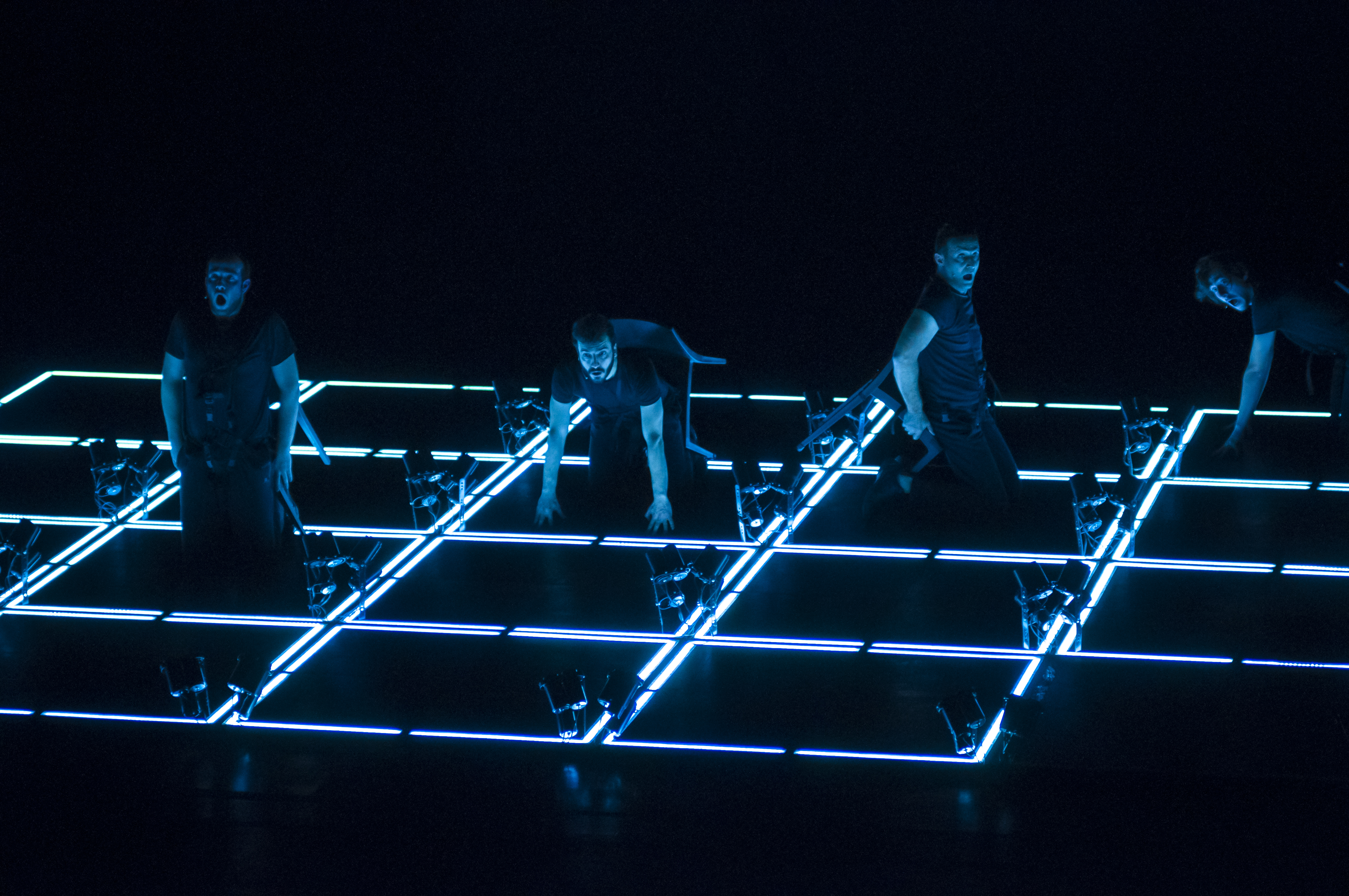

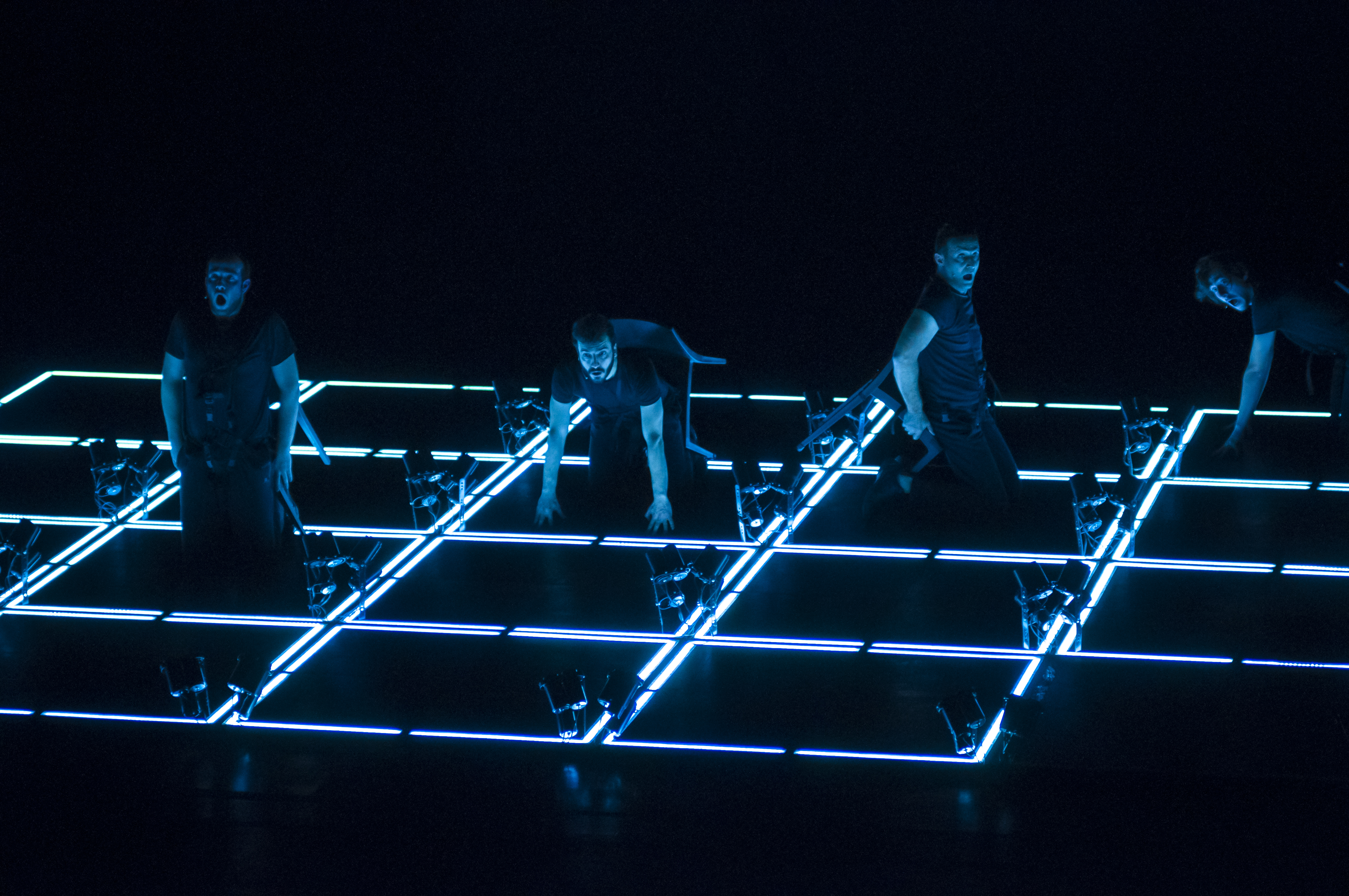

Mas, embora o calor da hora chame para a discussão extracena, os aspectos formais da encenação também convocam o senso crítico. A encenação nos coloca, a nós, espectadores, em diferentes estruturas. Em alguns momentos, estamos diante de cenas fechadas em si, que se não me engano são aquelas em que o rei está em seu ambiente familiar. Em outros, somos os destinatários de discursos prontos, a palavra nos é endereçada diretamente. Mas, na maior parte do tempo, estamos no olho do furacão, dentro do espaço de assembleia. Essa estratégia de encenação nos proporciona variações de estados emocionais, fisicamente muito concretos. E essa oscilação de estados me parece ser um efeito pertinente sobre nós espectadores, porque reflete as condições em que nós cidadãos nos vemos diante de impasses que não sabemos ou não temos como resolver.

Em alguns momentos, sentimos que não fazemos parte da discussão pública, que nossa participação é dispensável, que a quarta parede do teatro é a quarta parede dos grandes poderes. Em outros, sabemos que não somos interlocutores reais dos discursos que são cinicamente endereçados a nós – e isso pode nos alienar ainda mais que a quarta parede. Mas, nos momentos de assembleia, a política nos anima, nos faz querer gritar junto, vaiar, aplaudir. A teatralidade da assembleia chama atenção para a teatralidade do teatro. Não somos instigados a nos engajar em movimentos e deslocamentos literais, mas a teatralidade da assembleia nos dá consciência da nossa postura na cadeira do teatro, especialmente quando os corpos convictos à nossa volta ressoam na intensidade dos nossos batimentos cardíacos.

A dramaturgia nos deixa especialmente atentos quando coloca em debate falas que não se organizam de maneira maniqueísta, quando algo nos surpreende negativamente dentro de um discurso com o qual já estávamos concordando animadamente, ou quando vislumbramos uma centelha de razão em um discurso do qual já discordávamos a priori. É complexa a forma como Luís XVI é apresentado. Sabemos que sua cabeça vai cair, esperamos até ansiosamente por esse momento. Mas a força simbólica da monarquia na mente dos revolucionários é algo que nós, brasileiros do século XXI, não conseguimos vislumbrar muito bem. Ou conseguimos?… Além disso, é significativo que a peça não chegue ao relato da decapitação do rei. Há indícios de tragicidade nesse personagem que é Luís XVI e na narrativa que se põe em Ça ira, mas não há catarse. Os impasses não se resolvem. Voltamos para casa com a imagem do rei ainda com a cabeça acima dos ombros. E em determinado momento, deve ter passado pela cabeça de alguns que estar no teatro enquanto um circo midiático se erige lá fora pode ser tão angustiante quanto estar em uma assembleia pensando o direito dos homens enquanto o sangue corre pelas ruas.

A duração do espetáculo também atua sobre nossos corpos, mentes e afetos. A extensão é elemento da dramaturgia porque atua concretamente sobre os estados do espectador, age sobre suas resistências, derrubando algumas e erigindo outras. Cinco horas em língua estrangeira não é “para os fracos”. Mas devemos nos lembrar que a política também é, em larga medida, língua estrangeira. E o cansaço é uma das estratégias mais eficazes dos grandes projetos de manobras escusas – como o que estamos presenciando agora. A exaustão intelectual e física ao final do espetáculo espelha o nosso profundo cansaço com a politicagem daqueles que fazem da política um negócio lucrativo.

Um dos pactos do teatro é ficar até o fim. Estejamos despertos então.