Crítica da peça Muito barulho por quase nada, do Grupo Clowns de Shakespeare

IX Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo

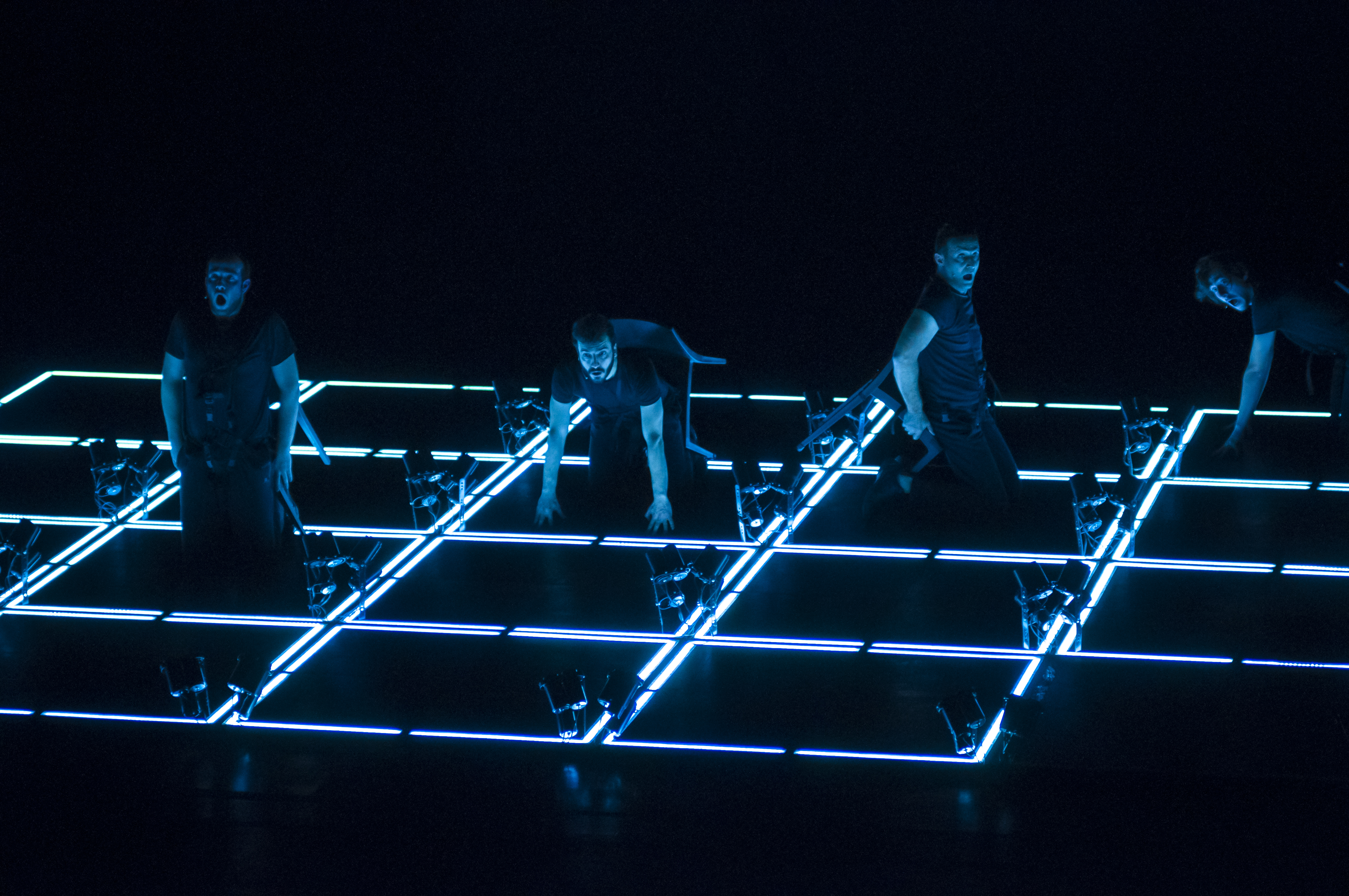

Abrindo os trabalhos da IX Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, realizada pela Cooperativa Paulista de Teatro, a peça Muito barulho por quase nada, com o Grupo Clowns de Shakespeare, foi apresentada no Centro Cultural São Paulo. Com direção de Fernando Yamamoto e Eduardo Moreira e elenco formado por Camille Carvalho, Dudu Galvão, João Ricardo Aguiar, Joel Monteiro, Marco França, Paula Queiroz e Renata Kaiser, o grupo coloca em cena sua leitura da peça de Shakespeare, um trabalho de tradução no sentido amplo.

Fiel à narrativa e ao tom, a adaptação proposta se beneficia de cortes de trechos falados, bem como de alguns personagens e situações, para oferecer uma versão própria do extenso material dramatúrgico original. Tradução, adaptação, versão, leitura, encenação: do que se trata? Poderíamos estabelecer definições diferenciadas para cada uma dessas situações, do ponto de vista técnico, mas o que me parece interessante nesse trabalho do Clowns, no que diz respeito a uma análise crítica, é o trabalho de apropriação de um conteúdo canônico com uma consequente criação original.

De modo geral, é possível dizer que toda peça que se constitui pela montagem de um texto pré-existente tem a sua medida de tradução. O trabalho de encenação pode ser pensado como um trabalho de tradução – de linguagens, não necessariamente de línguas. E textos canônicos de teatro demandam novas encenações na mesma medida em que textos canônicos de literatura demandam novas traduções. Mas nem toda encenação – assim como nem toda tradução – dá o pulo do gato: apropriar-se ao ponto de ser um outro original. A proposta desse texto é tentar ver a montagem em questão nesse caminho.

O “quase” inserido no título conhecido em português (Muito barulho por nada) dá a dica de que há algum desvio. E esse algum desvio pode sinalizar o lugar de descolamento do cânone – que é justamente o salto de infidelidade que faz a volta, que faz a tradução/adaptação/encenação ser fiel justamente por sua relação de independência. E esse salto só é viável porque há um respaldo de pesquisa e de conhecimento prático, de familiaridade com o legado shakespeareano que, não à toa, nomeia o grupo. No que diz respeito à originalidade, é visível que o grupo tem uma linguagem própria na qual pode inscrever a sua dramaturgia: o chão a partir do qual é possível levantar voo.

O que vemos e ouvimos neste Muito barulho por quase nada é um Shakespeare popular, com espaço para as idiossincrasias dos artistas criadores e referências sutis ao momento da apresentação, uma encenação que finca suas bases na comunicabilidade imediata entre ator e espectador, contando com o lirismo e a descontração dos números musicais. Eles estão à vontade, como se Shakespeare não fosse um autor canônico, mas um lugar que eles frequentam, ou a cidade onde nasceram. São os clowns – ou clóvnis – que moram em Shakespeare, ou que vieram de lá.