Por Luciana Romagnolli (Horizonte da Cena)

Foto de Lina Sumizono

Pelo segundo ano, escrevo um tempo após encerrado o Festival de Curitiba sobre o percurso que fiz através da vasta programação apresentada em março na capital paranaense. Também pela segunda vez, participei do festival pela DocumentaCena – Plataforma de Crítica, formada por este site, o Satisfeita, Yolanda e o Questão de Crítica, em Encontros de Crítica realizados com artistas e público logo depois dos espetáculos da Mostra Contemporânea. A ação me permitiu permanecer o período todo do festival, o que está longe de significar qualquer totalidade diante das centenas de espetáculos e debates. A análise que se segue, portanto, e nunca é demais frisar, corresponde a um percurso particular, ainda que atento ao que escapa à trilha traçada.

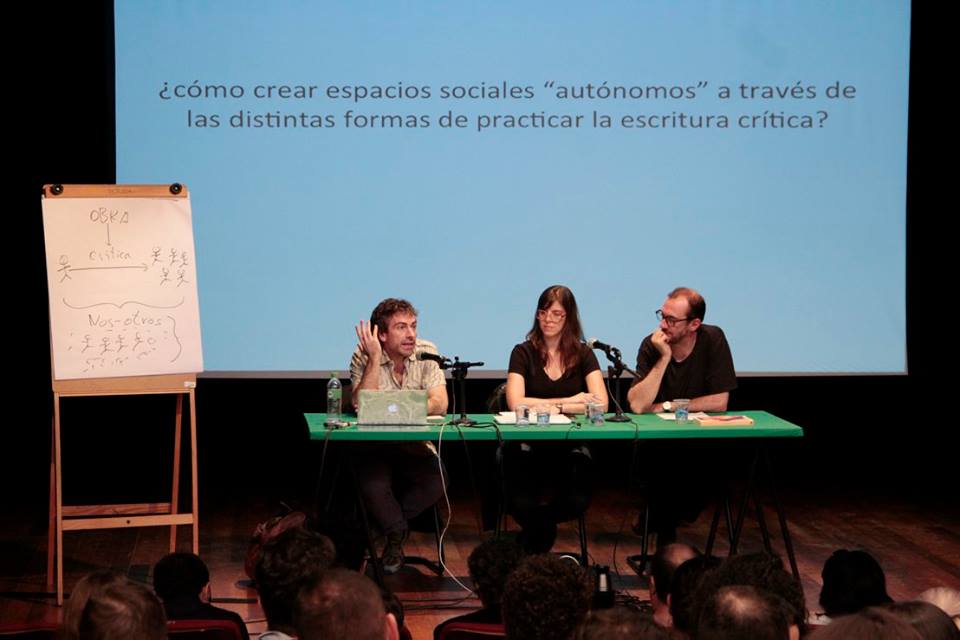

Na edição 2017, o Festival de Curitiba adentrou o caminho que começou a se abrir no ano passado, quando Guilherme Weber e Marcio Abreu assumiram a curadoria, e que tem restituído a importância do festival como espaço de visibilidade e reflexão para o teatro brasileiro. Neste ano, vimos os passos adiante tanto da curadoria de espetáculos, ao reunir um conjunto de trabalhos que nos colocam questões sociais urgentes do país e experiências estéticas desbravadoras do que podem ser as artes presenciais (“Gaymada”, “Amadores”, “Farinha com Açúcar”, “Nós”, “Nossa Senhora da Luz”, “Mata Teu Pai”, “Protocolo Elefante” etc.), quanto no investimento em reflexão crítica: o Interlocuções, programação paralela proposta por Giovana Soar, que inaugurou um espaço inédito para o debate de ideias dentro do festival; os Encontros de Crítica; e as duas mesas do seminário Crítica e Curadoria planejadas por Daniele Avila Small e Sonia Sobral.

Desse modo, Curitiba agora se alinha à Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp e ao Mirada – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos na compreensão – ainda que em maior ou menor grau – de que as atividades formativas, críticas e reflexivas devam ser componentes estruturantes de um festival de teatro que se pense como mais do que uma feira de entretenimento ou um expositor de produtos culturais. Quando produtores, artistas, espectadores, críticos e teóricos se encontram, se veem e se escutam, todo o circuito da arte se fortalece.

Sabemos que dentro de um sistema capitalista, submetido às vontades dos departamentos de marketing das empresas patrocinadoras num país onde são estas quem define o destino dos recursos públicos, um festival é um evento regido pela lógica produtiva, focada em números, metas, resultados, facilmente traduzíveis por faturamento. Por essa perspectiva, um festival de teatro seria basicamente um concentrado de espetáculos destacados num recorte de tempo e espaço, planejado para o máximo rendimento do espectador. O Festival de Curitiba ainda se mantém nessa toada – pela qual, em anos anteriores arriscou-se a perder na grandiosidade o critério de qualidade –, a diferença é que hoje o faz buscando o equilíbrio entre o mercado e a arte.

O movimento de subverter a lógica mercantil para contemplar, também, o pensamento artístico desde o ano passado já modificou o desenho de forças da programação. Hoje, o caráter de evento de grande porte concorre com a possibilidade de atravessar as duas semanas do festival como uma vivência realmente transformadora. E essa é outra maneira de se conceber o que é um festival: um espaço privilegiado – concentração de corpos no tempo e na geografia – para que a experiência artística opere seu potencial de afetação e de transformação. Nesse sentido, o Festival de Curitiba 2017 foi o mais interessante dos últimos anos.

Parte disso se deve a como os contrastes estiveram evidentes. No ano passado, a abertura do Festival foi o momento de aguçar a sensibilidade com a leitura poética de Maria Bethânia em “Bethânia e as Palavras”. Espetáculo que, se não tratava frontalmente do contexto político em ebulição, devolvia à xenofobia cultivada por parte do Sul contra o Nordeste um belíssimo repertório de poesia popular brasileira colhida em rincões da região por onde o processo de colonização e exploração por portugueses começou. Neste ano, porém, a cerimônia tomou rumo estranho ao teatro, com longuíssimas falas de patrocinadores que não se furtaram nem a fazer propaganda de design de automóvel, o que demonstra no mínimo o despreparo desses departamentos de marketing para produzir discursos mais adequados à situação, considerando a “oportunidade” de “agregar valor à marca”, como diria o jargão. Mais que isso, o discurso dos artistas convidados para a abertura propagava a ideia de que o teatro seria algo apartado do “mundo lá fora”, alienação que destoa de um panorama artístico cada vez mais vibrante com as urgências do nosso tempo como temos visto recentemente – e que o próprio festival contemplou em sua curadoria.

Outra nota dissonante foi a escolha das crônicas de Nelson Rodrigues lidas por Fernanda Montenegro para o Teatro Guaíra lotado. Esse “Nelson por ele mesmo” concentra o teor mais reacionário e machista do dramaturgo, um discurso perigoso de se propagar acriticamente sobretudo em um dos ambientes mais conservadores do país no momento – a “República de Curitiba”. As palavras de Fernanda ao anunciá-lo, defendendo que importa a obra, não o pensamento do autor, pareceram não considerar que as crônicas tratam do pensamento do autor mais do que qualquer outro gênero de escrita. Como poderiam ser tomadas como apolíticas só por serem ditas num teatro?

Fotos de Annelize Tozetto/ Festival de Curitiba

Gaymada

A resposta a essa sociedade que perpetua discursos de ódio e políticas de exclusão, como se alheia à relação entre estes e o fato de serem brasileiros alguns dos mais altos índices internacionais de assassinatos de mulheres e transexuais, veio de Belo Horizonte, com o coletivo Toda Deseo, que apresentou o “Campeonato Interdrag de Gaymada” e “Nossa Senhora (da Luz)”. Duas criações determinadas a romper com o regime de invisibilidade das travestis, transexuais e lésbicas, recusando os guetos sociais, a partir dos códigos de duas instâncias caríssimas ao status quo: a família e o esporte.

A “Gaymada” é esse jogo de excluídxs, resgatado da infância, quando o esporte torna-se espaço de segregação no ambiente escolar, onde o bullying é arma de coação e rebaixamento. Na formação dos times (como na queimada ou caçador), todos aqueles que não se encaixam no modelo de virilidade masculina ou de performance feminina ficam de fora. Daí a sacada que é criar um jogo cênico no qual “as gay, as bi, as trans e as sapatão” são as donas da bola. E do microfone. Rafael Lucas Bacelar, David Maurity, Cristal Lopes, Ronny Stevens e Thales Brener Ventura conduzem as partidas disputadas por corpos diversos, com diferentes formas e modos de expressar o masculino e o feminino, cuja medida comum é a alegria. Nessa abertura ao outro, colocam em cena “times” alinhados no ativismo artístico, como em Curitiba é a Casa Selvática, numa soma de forças.

O pensamento estético que estrutura o jogo é o da performance no que esta contém de potência de ruptura da lógica binária. Contra uma visão de mundo dividida entre homem e mulher, original e cópia, verdadeiro e falso, alta cultura e baixa cultura, mente e corpo, vida e arte como pares opositores excludentes, nos quais os primeiros termos seriam hierarquicamente superiores, a Toda Deseo faz uma intervenção urbana que é jogo e teatro, é arte e vida, não se prende a definições de gênero e sexualidade normativas nem de alta ou baixa cultura. Aliás, utilizam-se dos materiais do universo pop sem apego à originalidade. Assim, as músicas de Britney Spears, Beyoncé, Xuxa e outros ícones que não reconhecem barreiras entre a cultura hétero e a gay compõem a dramaturgia sonora como referências comuns capazes de colocar aqueles corpos diversos em movimento. O visual, as músicas, a energia trabalham para contaminar todxs ao redor com uma mesma alegria que é desejo de vida.

O recurso à dublagem, próprio do campo artístico das drag queens e travestis, mas também de um teatro contemporâneo que explora a dissociação entre vozes e corpos, identidades e sujeitos, reforça uma estética em que aquelas qualidades antes dicotômicas se confundem. Mais do que isso, deixam de interessar enquanto oposições e hierarquias, assim como o critério de “originalidade” se esvazia de sentido. O pensamento político que essa forma materializa, então, é o da recusa ao original e à veracidade como valores – na legitimação artística e na legitimação cotidiana dos corpos, que não deverão ser determinados pelo nascimento (derrubando discursos fóbicos como o de que uma mulher trans não seria “de verdade”). Portanto, a performance de gênero sai da posição de inferioridade em relação ao gênero biológico. Eis a profunda coerência entre forma e discurso, que os torna indissociáveis – embora nossa tradição lógico-discursiva insista em separá-los, como aqui nestas linhas.

O que a Toda Deseo realiza é, ao mesmo tempo, um teatro escancaradamente popular e completamente contemporâneo, sustentado por procedimentos criativos de pós-produção – quando a criação não se faz a partir de matéria-prima (“original”), mas como montagem que reinterpreta produtos culturais pré-existentes (Nicolas Bourriaud, 2009) – e pela concepção de arte como campo expandido, que extravasa para o jogo, a festa e formas cotidianas de sociabilidade. Com isso, transgride o senso comum de que o contemporâneo seria necessariamente elitista e atravessa zonas apartadas do nosso estrato social.

Outro gesto nesse sentido é a apropriação da festa como forma performática com potência crítica, o que dá o tom da “Gaymada” e aparece ao fim de “Nossa Senhora”. Em Belo Horizonte, onde o coletivo reside, este é um movimento mais amplo, visto também em ações das Bacurinhas (Calor na Bacurinha), Nina Caetano (Obscenidades da Pista) e Guilherme Moraes (Duelo de Vogue), entre outras. A ideia de que o corpo é uma festa, expressa por Eduardo Galeano em “As Palavras Andantes” contra os ditames da igreja, da ciência e da publicidade, talvez seja a melhor síntese dessa relação carnal entre a festa e a libertação do corpo das normatividades sociais opressoras. O que há de arte nisso é a invenção de outras sensibilidades, outras performances possíveis.

E outras imagens. Num regime de invisibilidade, a disputa dá-se sobretudo no imaginário. E quanto dos nossos preconceitos decorre de uma ordem social pragmática que estrangula uma parte imensa da experiência humana que é a imaginação por não atender às normas de produtividade? E mais: se não há “tempo a perder” com aquilo que não é produtivo na ordem do dia, quanto dos nossos preconceitos não virão de certas imagens não fazerem parte desse cotidiano? Quando as gays, as bi, as trans e as sapatão não são corpos visíveis à luz do dia, na rua, na praça, no trabalho, no campo esportivo, na intimidade familiar, a exclusão se retroalimenta. A Gaymada é esse espaço de visibilidade e de convívio, regido por um princípio de prazer. Na contramão dos pessimismos e paralisias diante de uma realidade social terrível e complexa, a alegria é combustível para ação e transformação desde já.

Fotos de Leonardo Lima/ Festival de Curitiba 2017

Nossa Senhora (da Luz)

Outro espetáculo da Toda Deseo apresentado na mostra oficial do Festival de Curitiba foi “Nossa Senhora (da Luz)” – versão local de “Nossa Senhora (do Horto)”, criado como um percurso pela zona leste de Belo Horizonte, com dramaturgia de Daniel Toledo e direção de Raquel Castro. A história da decadência do estilo de vida da viúva Romina (Rafael Lucas Bacelar), confrontada pela moral libertária de sua prima Soraia (Thales Brener Ventura), arrastou um numeroso público pela paisagem urbana noturna da rua Saldanha Marinho, em Curitiba, desde a praça Santos Dumont até a frente da Catedral. A escolha do lugar já diz sobre alguns sentidos em jogo: re-habitar o centro da cidade, essa região marginalizada fora do horário comercial por onde transitam os seres também marginalizados por um modelo econômico e moral de controle determinado a produzir indivíduos em série e a estigmatizar as diferenças.

A Toda Deseo cria fissuras nesse sistema de exclusão ao convocar o público teatral para estar nessa região da cidade e ao posicionar a travesti no centro do drama dessa “família patriarcal burguesa”, debochando da hipocrisia puritana e transgredindo as imagens da tradicional família mineira. Para além de Minas Gerais, reflete tradições familiares opressoras presentes nos diversos estados brasileiros, como ninhos onde se reproduzem valores morais supostamente cristãos, onde o patriarcalismo confinou o desejo da mulher, onde a exploração de classe é naturalizada (Ju Abreu, única atriz cisgênero, faz Vera, empregada de Romina) e onde se sufocam os desejos desviantes da “norma” heterossexual.

A casa, historicamente território “feminino”, é transposta para a rua, esse terreno de domínio masculino (ainda hoje, quando o medo da violência sexual permanece), enquanto as personagens mulheres são corporificadas por atores que, por baixo dos vestidos e da maquiagem que portam, numa classificação binária enxergamos como “homens”. Isto é, corpos biologicamente masculinos, mas com performances de gênero desencaixadas da construção social do macho, reencenam a liturgia familiar. Mais do que isso: corpos trans, nos papéis tradicionais da viúva, da mãe e da filha que reproduzem modelos de opressão, subvertem os padrões repressores de gênero e sexualidade.

Quando se abre espaço para a presença das travestis na família, uma variedade de gêneros e desejos ariscos à norma também encontra possibilidade de existência. Nesse sentido, faz toda diferença a aparição de uma atriz transgênero, Cristal Lopez, numa espécie de epílogo no qual a ficção incorpora o real daquele corpo e daquela vivência. Como na “Gaymada”, o que se opera então diante dos olhos dos espectadores é a criação de imagens suprimidas da rotina da “normalidade” – essa doença da padronização dos desejos. Mais uma vez, os artistas confrontam os mecanismos de invisibilidade. Só que em “Nossa Senhora” isso se infiltra nas formas mais convencionais do teatro – a personagem, o drama, a peça de rua.

É cabível dizer, portanto, que a Toda Deseo faz um teatro de ocupação dos territórios sociais geralmente negados às travestis, alterando o regime do visível. Inscrito no campo da arte, esse trabalho não é literal (ou sociológico no sentido estrito), mas de ocupação do imaginário, dentro de uma política das imagens que reconfigura a paisagem urbana e familiar, de modo a agir esteticamente sobre a nossa constituição de sentidos e imagens do mundo e sobre os nossos afetos.

Muito da complexidade alcançada por “Nossa Senhora” vem do atrito entre as camadas semiótica e fenomenológica. Ou seja, entre as ficções criadas por textos, figurinos, cenários etc. e a presença mesma dos corpos daqueles atores, por si só impossíveis de serem ignorados – mas também explicitados em momentos específicos da peça. A nota dissonante gerada por essa fricção entre o drama burguês das personagens, a physique du role (a “adequação” física a um papel) e a performance de gênero dos atores cria um estranhamento constante que dá forma a uma experiência estética desrepressora.

A crítica à hipocrisia do puritanismo e à crueldade que essa moral camufla guarda proximidade assumida com a “Crônica da Casa Assassinada” de Lúcio Cardoso. E, em certa medida, também com a obra para teatro de Nelson Rodrigues. Mas com a Toda Deseo não há “anjo”, uma vez que a lógica cristã do pecado, se perpetuada pela família de Romina, é alvo do deboche de Soraia e do espetáculo; e talvez nem haja “pornográfico”, porque o corpo e o sexo deixam de sê-lo quando livres do puritanismo.

A posição política escancarada é de afirmação da dignidade LGBT e de resistência contra a onda reacionária brasileira e internacional, em consonância com os demais movimentos de militância feminista e negra – embora essas sejam questões subjacentes. Alguns estereótipos em relação à mulher sobrevivem (e recordam o universo rodriguiano), em especial o elogio à “outra” como única verdadeiramente amada, o que ainda coloca a traição como antídoto ao aprisionamento no casamento sem desconstruir os alicerces dessa estruturação falocêntrica.

Em compensação, a ausência de personagens homens radicaliza a recusa à hierarquia da masculinidade. E desfaz-se o sistema de controle comportamental pela culpa cristã, reabilitando o desejo e o prazer. Outra vez, a festa aparece para reconfigurar as relações entre os corpos, as sensações, os afetos – e celebrá-los. “Nossa Senhora” termina com pagode no boteco, misturada à vida noturna da mais numerosa classe social brasileira.

Ao colocar em convivência atores, público e os sujeitos que habitam as madrugadas do centro da cidade também nos dias em que não há teatro, as contradições e as dificuldades desse encontro de diferenças ficam ressaltadas. Assim como em uma das apresentações da “Gaymada” um dos jogadores foi atingido por uma pedrada, em um ataque homofóbico; ao fim de “Nossa Senhora”, durante a conversa entre os presentes (o Encontro de Crítica), ouviram-se falas machistas de um espectador e outra espectadora teve o braço torcido por um homem bêbado. Dois episódios que dizem do quanto são necessárias todas as ações políticas, entre elas as experiências estéticas, que sensibilizem contra as diversas formas de violência social, misoginia, transfobia, lesbofobia e homofobia.

Com esses dois trabalhos, o que chega a Curitiba é um recorte de uma cena teatral engajada que tem se fortalecido em Belo Horizonte nos últimos cinco anos. Experiências cênicas em que a poesia dos corpos e das palavras antes silenciadas se faz ouvir, explodindo a camada de invisibilidade que recobria questões que sempre foram determinantes na estruturação de sentidos e na partilha dos sensíveis da nossa vida social e artística. Dessa produção, também esteve presente no Fringe “Rosa Choque”, trabalho dirigido por Cida Falabella, com Cris Moreira e Guilherme Théo, um dos marcos de um teatro feminista gestado em Minas Gerais, sobre o qual já tratamos aqui e aqui. E pouco depois, em abril, durante a Mostra Cena Breve, o público curitibano pôde ver também “Calor na Bacurinha”, outro marco. Como esse conjunto de espetáculos transforma o teatro mineiro é questão que ainda merece uma investigação mais demorada e alguma distância temporal a favorecerá.

Fotos de Annelize Tozetto/ Festival de Curitiba 2017

O gesto de reinterpretação do mundo por perspectivas deslocadas da centralidade masculina heteronormativa, visto nos trabalhos da Toda Deseo, move também a apropriação da narrativa mitológica em “Mata Teu Pai”, espetáculo apresentado na mostra oficial do Festival de Curitiba, em março deste ano.

“Mata Teu Pai” traça o caminho da mitologia grega ao feminismo contemporâneo, reconectando dois pontos distantes da história mundial à luz de Medeia, personagem vista pela dramaturga Grace Passô como a encarnação da força da mulher de qualquer tempo. Desprendida das palavras com as quais Eurípedes (480-406 a. C.) eternizou o mito da feiticeira infanticida, a autora reimagina, mais de vinte e quatro séculos depois, a figura trágica da mulher traída e abandonada pelo marido, dando novos contornos às suas paixões – o amor e a fúria. “Deixa eu mesma me contar”, diz sua Medeia.

Na versão de Grace, já publicada em livro pela editora Cobogó, Medeia aparece febril, cercada de mulheres migrantes como ela. Essa condição de estrangeira tanto é um comentário que a autora imprime no texto sobre as relações políticas contemporâneas, especialmente contra o seu quinhão de xenofobia, fascismo e racismo, quanto pode ser vista como metáfora da própria condição da mulher em sociedades patriarcais, seu sentimento de inadequação e não pertencimento quando assume como naturais formas de vida que lhe são impostas.

Uma das qualidades da escrita é essa temporalidade tensionada entre o atual e o atemporal, que preserva a potência arquetípica do mito, mas a redireciona às urgências de uma sociedade específica, concreta, viva, atingida por clamores de refugiados e das lutas pelos direitos ao próprio corpo.

À sua maneira, “Mata Teu Pai” ecoa uma condição de estrangeira no próprio corpo explorada por Grace em “Vaga Carne”, sua criação anterior. Contamina-se pela mesma inquietação de perscrutar identidades, desestruturar e contrapor os modos de subordinação do sujeito – no caso, a misoginia que aprisiona as identidades femininas. Sua Medeia é a afirmação do desencaixe desses padrões, um corpo de mulher com sua força aflorada, em sua máxima insubmissão.

Parir e amar, competências associadas à constituição feminina, são celebradas no discurso dessa Medeia arquetípica como potências extremas do corpo da mulher, provas de sua força que não devem ser transformadas em obrigações que a oprimam – como as concebe a cultura da maternidade compulsória e do amor incondicional da mãe ou da esposa disposta a tudo sofrer, acolher e perdoar. “De nós esperam os filhos, de nós esperam amor e amor e amor, de nós esperam a força descomunal, o trabalho, dentro e fora de casa, de nós esperam o gozo, a beleza, até o mistério. E nós acreditamos nisso. É ridículo. Tanto que adoecemos de amor por pessoas que nem amamos”, diz Medeia. Na condição limite de desespero em que se encontra, a personagem leva tais capacidades às últimas consequências: se pode dar à luz, também pode “tirar a luz”.

Esse discurso poético-político é lapidado com ecos e repetições que revestem seu discurso com a aderência dos refrões musicais. Configura-se como uma situação de encontro teatral com uma plateia, a quem Medeia afetuosa e provocativamente interpela, atribuindo a posição de suas filhas. A teatralidade dessa proposição ressoa outras estruturas armadas por Grace ao longo de sua trajetória desde o Espanca! para produzir pela dramaturgia uma forma específica de relação palco-público. Cria, assim, uma implicação dos espectadores como agentes da mesma sociedade, compartilhando responsabilidades éticas para que, juntos, possamos “revisar” o mundo.

Eis o que a autora executa. Ao revisar a história de Medeia, revê-la por outro ângulo, a partir da perspectiva de outro tempo, outro gênero e outro corpo, as reações e ações dela se alteram. Não cabe mais o ódio à amante ou à madrasta, ao qual hoje sabemos ser produto da misoginia. É Jasão o responsável, é contra ele que Medeia se insurge com toda visceralidade de que é capaz e sem temer as contradições decorrentes de suas paixões.

É justamente nesse destemor, nesse sem limite da imaginação de uma Medeia indomável, que a escrita de Grace encontra sua força artística. É quando o gesto político se recusa a obedecer aos contornos da racionalidade ou a estar a serviço da defesa de um ideal de modo simplista ou maniqueísta que a arte pode se realizar em sua extrema potência de perturbação e disrupção. Uma afetação muito além da experiência cotidiana, das zonas por onde nossas percepções e afetos costumam trafegar.

Na montagem dirigida por Inez Viana, Medeia confronta-se com a plateia a quem dirige diretamente seu discurso. O espaço cênico se modifica pela iluminação criada por Nadja Naira, ora acendendo a luz sobre o público, e nos incluindo como parte da cena, ora disparando os refletores como bombas que fazem do palco uma região de conflito. Dão à encenação o tom de gravidade e de grandiosidade necessários ao mito, sem qualquer espetacularização que esvaziasse sua humanidade.

A atriz Débora Lamm, tantas vezes vista à vontade em personagens cômicas, sustenta a tragicidade furiosa de Medeia. Em torno dela, gravita um grupo de senhoras da sociedade local, não atrizes. No Rio de Janeiro, onde “Mata Teu Pai” estreou, eram moradoras da região da Gamboa. Em Curitiba, outras senhoras – e dois senhores – atenderam à chamada pública. A presença delas povoa o palco com imagens femininas de uma faixa etária com baixa representatividade social mas alta significação para os discursos de empoderamento e emancipação da mulher que perpassam a peça. Carregam, ainda, a latência de um coro (de inspiração grega) ainda um tanto indefinido em sua função e na relação com a protagonista.

Nos dois momentos em que as interações se intensificam, na forma de um beijo e do amamentar, criam-se algumas das cenas mais belas do espetáculo, como coágulos de sentidos e sentimentos de processamento não óbvio, e as discrepâncias de idades, corpos e imagens geram um curto-circuito em nossas pré-concepções. Entretanto, caso sejam essas senhoras representantes das vizinhas refugiadas de Medeia – a síria, a paulista, a haitiana citadas no seu discurso –, tais singularidades ganhariam expressividade se marcadas em suas aparências, em vez da uniformidade dos tons de pele da imigração europeia que constituiu Curitiba.

Trabalhar com não atores, como as senhoras do coro, tem sido um recurso recorrente no teatro contemporâneo, como desenvolvimento de pesquisas que exploram as tensões entre a presença e a representação, o real e o ficcional da cena ou, mais amplamente, a vida e a arte. Esses corpos que não passaram pelos processos de formação de ator, não praticaram previamente nem assimilaram técnicas de voz, presença, jogo e atuação, não estão habituados com a posição de evidência em cena, eles compensam tais inabilidades com suas imagens e personalidades singulares e com uma carga de vivência, de história pessoal, que transparece nos modos de agir. Suas presenças tendem a conferir um efeito de realidade à encenação, e o que não é menos sensível ao público, de proximidade, familiaridade e carisma, que pode ser trabalhado a favor da dramaturgia.

Fotos de Annelize Tozetto/ Festival de Curitiba 2017

Blank

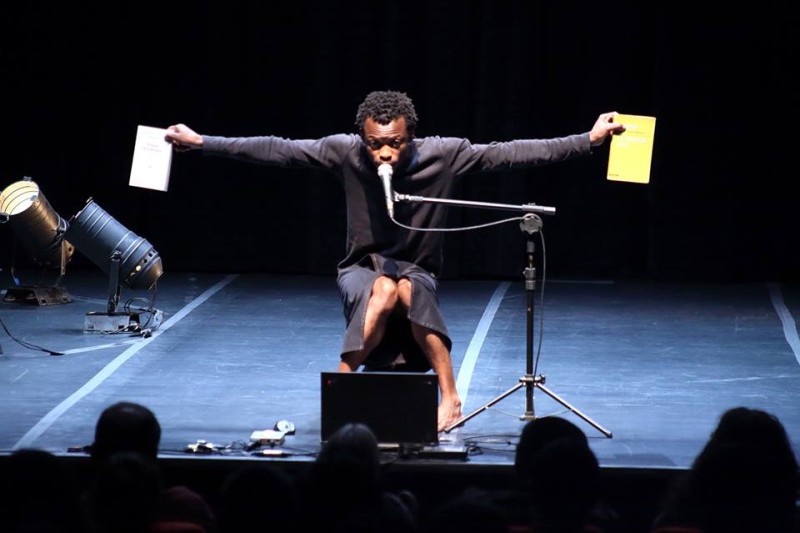

É carisma o trunfo de “Blank”, jogo cênico concebido pelo iraniano Nassim Soleimanpour (“Coelho Branco, Coelho Vermelho”). O dramaturgo comanda a peça com as indicações para a encenação: a cada apresentação, um ator ou atriz diferente deve ser chamado a atuar sem conhecer o texto, que só chegará às suas mãos já diante do público. Ele ou ela deve seguir as indicações escritas nas páginas impressas, preenchendo as lacunas com ajuda da plateia. Basicamente, a orientação é para que se construam – em diferentes graus de superficialidade – biografias do autor, do ator e de um espectador escolhido.

Na apresentação realizada por Du Moscovis, a simpatia do ator – e a simpatia prévia do público por ele – funcionou para que conquistasse a plateia rapidamente. É interessante observar que a seleção de atores e atrizes famosos por seus trabalhos na televisão para participar de um espetáculo de experimentação formal é um modo inteligente de suprir uma demanda da coordenação do festival por artistas com apelo de público. A escolha, entretanto, esbarra nos próprios limites de “Blank”. E estes são bem anteriores às variações de carisma ou desempenho do ator surpreendido pelo texto ou dos espectadores convidados a participar.

Embora aparente ser um exercício democrático de criação coletiva em que o público torna-se coautor, o jogo proposto é completamente dominado por Soleimanpour. Não há espaço, tempo, ambiente ou dinâmica para que outros agentes, sejam ator ou espectadores, realmente coloquem-se como criadores, porque estão alheios aos propósitos maiores que conduzem a dramaturgia. São como o gerente da fábrica e os operadores do maquinário, respondem a comandos de um sistema maior do qual estão alienados. Na apresentação vista, o resultado foi uma profusão de boas tiradas vindas de uma plateia aquecida, até que a dramaturgia fosse perdendo potência ao longo do preenchimento de suas lacunas.

Desta vez, o efeito de realidade da espectadora chamada ao palco, no lugar de atuante, e o carisma dos envolvidos não bastaram para levar o jogo além das ligeirezas, aquelas primeiras respostas que podem trazer alguns insights, mas carecem de reflexão para ultrapassar o lugar comum. Talvez em um teatro menor, onde a proximidade entre palco e plateia permitisse a instauração de um ambiente criativo, fosse possível outra abordagem. Mas isso dependeria de testar o quanto a dramaturgia de Soleimanpour é capaz de se abrir àqueles que a operam, em vez de manipulá-los.

Fotos de Lina Sumizono/ Festival de Curitiba 2017

Amadores

“Amadores” é o primeiro espetáculo em que a Cia. Hiato, dirigida por Leonardo Moreira, trabalha extensivamente com cidadãos não atores, escolhidos a partir de anúncios de jornais e de audições. A cena é armada como uma espécie de show de talentos dividido em rounds durante os quais esse grupo de pessoas apresenta-se, seja mostrando uma habilidade (cantar, dançar, tocar um instrumento, lutar etc.), seja relatando a si mesmas.

A Hiato avança sua investigação sobre as relações entre o real e o ficcional depois de absorver histórias pessoais dos atores na construção dramatúrgica da peça “O Jardim” (2011) , cruzar relatos pessoais e ficcionais em depoimentos em primeira pessoa, que assumiam o caráter de testemunhos, no conjunto de solos “Ficção” (2012) e colapsar os limites da ficção de encontro às suas balizas éticas em “2 Ficções” (2014). No “solo” de Thiago Amaral, aliás, ele convidava ao palco o pai para reparar uma relação cindida pela homofobia. Aí já estava a semente de um atuante não ator assumir uma posição de autoexposição numa narrativa de superação, como vemos em “Amadores”.

O novo espetáculo do grupo paulista desestabiliza a balança ao colocar em cena meia dúzia de atores e dezenas de amadores, cuja característica amorosa, denotada no título, reverte-se em um tipo de carisma próprio da identificação com figuras que não escondem suas falhas, seus limites nem seus desejos, enquanto dão o melhor de si para impressionarem os outros – nós. As escolhas do diretor miraram os candidatos com habilidades artísticas a exibir e, especialmente, aqueles com histórias de superação – o critério “dramatúrgico”. Mas valorizaram também a simpatia e a singularidade de corpos variados, alguns com inerente qualidade de presença ou competência para manejar simbologias, tempo, espaço e a atenção alheia em suas narrativas, a ponto de ganharem protagonismo – ou seja, o critério “cênico”.

Essas performances amadoras sustentam-se na crença de que qualquer vida é passível de ser contada como ficção. Mais do que isso, o processo de dar sentido à vida, em nossas sociedades ocidentais ao menos, é sempre uma prática narrativa regida por elementos ficcionais. É o que permite, por exemplo, a construção do “personagem” de uma reportagem de jornalismo literário, que empresta da literatura os recursos ficcionais para fazer da irredutibilidade que é uma pessoa algo cabível numa história. Ou no caso da narrativa em primeira pessoa, quando somos nós mesmos a relatar-nos por procedimentos ficcionais, destacando sentimentos e ações em busca de alguma coerência, algum propósito para a existência, como fazem os amadores do espetáculo.

Entretanto, o relato de si mesmo é sempre parcial e preserva pontos cegos, “assombrado por algo para o qual não posso conceber uma história definitiva”, como observa a filósofa Judith Butler (2015, p. 55). Depende da perspectiva desse “eu” que narra sempre submetido aos limites perceptivos, cognitivos, geográficos e históricos de sua própria vivência. É, portanto, um relato cingido pela insuficiência, posterior aos acontecimentos que fazem possível o “eu” e sua história se inscreverem na linguagem, de modo que cabe a esse “eu” recuperar, reconstruir e fabular origens e circunstâncias que não pode conhecer. “Na construção da história, crio-me em novas formas, instituindo um ‘eu’ narrativo que se sobrepõe ao ‘eu’ cuja vida passada procuro contar”, diz Butler (2015, idem). Essa opacidade do eu em relação a si mesmo, ou sua “transparência parcial”, evidencia a relacionalidade que vincula o sujeito à linguagem (na qual se concebe), à alteridade (o eu só se constitui diante do outro) e ao mundo social (com suas normas que nos precedem).

De algum modo, esse limite do relato pessoal paira como questão sobre “Amadores”, na tensão entre o que os não atores ambicionam mostrar de si e o que os espectadores são capazes de ver. Essa diferença é ressaltada pela condução dramatúrgica, que inscreve a autoexposição desses “personagens” de si mesmos na linguagem hollywoodianos da história de autosuperação. O filme “Rocky”, de Sylvester Stallone, é convocado como exemplo das narrativas com as quais o sistema cultural nos impregna e que modelarão nossa compreensão do mundo, das biografias e dos indivíduos, para dar sentido e coerência às experiências belas, terríveis e triviais de uma vida e que de outro modo não se unificariam num corpo em constante transformação.

Ao assumir criticamente os contornos de um roteiro de superação e refletir sobre os efeitos dessas formas narrativas ventiladas pela indústria cultural na nossa compreensão de mundo – ao mesmo tempo em que o acúmulo de apresentações provoca nos atuantes amadores a percepção crescente sobre os seus processos de elaboração e enunciação de suas próprias histórias, desfazendo ingenuidades por trás da ideia de “depoimento verdadeiro” -, a dramaturgia favorece uma tomada de consciência sobre as narrativas que se cria (que criamos) para justificar uma identidade e um destino. E, ao atrair nosso olhar para o palco, nos redireciona à vida mesma.

O modo como um recorte social diverso é colocado em cena e desperta nosso interesse antropológico em “Amadores” faz lembrar “100% São Paulo”, peça do coletivo suíço-alemão Rimini Protokol apresentada na MITsp 2016, mas com abordagem verticalmente distinta. Se lá eram os números que regiam o show – as pessoas sobre o palco correspondiam às estatísticas do censo da cidade e respondiam a questionários ao vivo, submetidas a um dispositivo que não lhes concedia espaço ou tempo para expressão de singularidades -, aqui são as vivências singulares que se mostram, rompendo as pré-concepções que as primeiras impressões fornecem. Não só aquelas associadas à visão de mundo reacionária, mas – escapando dos maniqueísmos – também contra preconceitos que possamos ter diante da mulher burguesa, por exemplo, que descama sua história trágica de abortos involuntários sucessivos e sua força não adivinhável por quem julgue o estilo da bolsa que ela carrega.

Assim como “Rocky”, outras referências pop quase onipresentes na constituição dos habitantes deste pedaço do planeta, como Xuxa, são empregadas para conseguir mais que a adesão, a identificação do público em relação a essas narrativas impostas massivamente sobre uma sociedade. São os discursos que nos vestem, nos absorvem na vida cotidiana, e impelem a refletir sobre quais outras formas de compreensão do ser no mundo seriam possíveis. (Algo semelhante ao que “Blank” almeja ao lançar a atenção sobre a escrita biográfica, sem contudo construir relações formais e simbólicas suficientes para deflagar.)

Como na “Gaymada”, a alegria dos amadores está a serviço de uma reflexão que nos liberte de preconcepções sobre os outros e sobre nós mesmos. Há um celebrar da vida feito com a consciência crítica e o deboche de quem insiste em desfrutar, não se abater nem se submeter. Ainda que seja por influência da narrativa do lutador. Assim, a Hiato atinge um ponto excepcional na investigação contemporânea sobre as relações entre real e ficção, em que já não interessa tanto estabelecer a realidade no teatro, mas desvelar a ficção na vida.

BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. Martins Fontes, 2009.

BUTLER, Judith. Relatar a Si Mesmo: crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.